こんにちは。三姉妹におうち英語を実践中のelly (@ellyeblog) です。

大学で言語学を専攻し、映像翻訳の仕事をしています。自分が語学で苦労した分、「子どもの言語習得」にとても興味があります。

2025年1月、小学4年生の長女が、初めて英検5級を受けて合格しました。

「小4で英検5級」は、周りと比べてそんなにすごいことではありませんが、我が家は特に英検を意識することなく0歳からのんびり「おうち英語」を進めてきて、その成果が1つの目に見える形になったのはうれしいことです。

そこで、改めて長女の5級合格までの道のりを振り返ってみました。

小4で英検5級を受けた理由

「小学生で英検」はいいこと尽くめだった

娘たちには幼少期からずっと「英語のかけ流し」をしてきましたが、「英語の勉強」というよりは、とにかく「英語耳を育てること」が目的でした。英語耳だけは、子どもの黄金期を逃すのはもったいないと思っていたからです。

そんな私が英検を意識するようになったきっかけは、長女が小2の時、船津洋さんの『10万組の親子が学んだ 子どもの英語「超効率」勉強法』を読んで、小学生が英検を受けるメリットに気づいたことでした。

小学生で英検準2級を取得しておくと、いいこと尽くめ!▼

私が英検に感じたメリットがこちら。

- 中学受験をしない代わりに英語を早いうちに得意科目にしておけば、中学・高校で他の教科の勉強に時間を割けられる。

- 段階的に英検を受けることが、おうち英語のいい指標になる。

「とにかく早く子供を英語ペラペラにしたい!」わけではなく、将来のために英語のベース作りをしておきたい私にとって、「英検」はまさにピッタリだったのです。

この本では「小6までに準2級合格」が推奨されていますが、準2級の二次試験は小学生(特にうちの娘たち)には精神的な負担が大きいかなと思い、受検自体は中学生でも遅くはないので、小学生のうちに3級合格と、準2級の勉強に取りかかることを我が家の目標にしました。

中学生になれば、学校で友達と一斉に受けられるので安心ですし、学校によっては二次試験の対策もしてくれますよね。

英検を目指す前の取り組み①(0歳~年長)

英検を意識する前、0歳~年長でやったことは、英語のCDやDVD、YouTubeのかけ流しと、英語の絵本の読み聞かせくらいでした。特に熱心に聞いたり見たりしてくれたわけではなく、絵本も決して毎日英語を取り入れていたわけではありません。

ディズニー英語(DWE)のかけ流し

長女が0歳の時に、「ディズニーの英語システム」の「プレイアロング」と「シングアロング」を中古で購入し、なるべく毎日かけ流すようにしていました。また長女が4歳の時には「ストレートプレイ」も中古で買い足しました。

対象年齢の低いプレイアロングは後に売ってしまいましたが、シングアロングとストレートプレイは、歌で英文法を身につけさせる目的で今でも時々かけ流しています。

英語絵本の読み聞かせ

英語の絵本の読み聞かせは、長女が1~3歳の頃は特によくやっていましたが、本人が積極的に声に出して読んだり、ということは残念ながらありませんでした。それでも、英語を聞いてアルファベットを目で追う、ということに、かけ流しとは違う効果があると感じていました。

▼3歳の頃の長女。お気に入りの絵本だけは、このように読んでいました。

英検を目指す前の取り組み②(小1・小2~)

チャレンジイングリッシュ

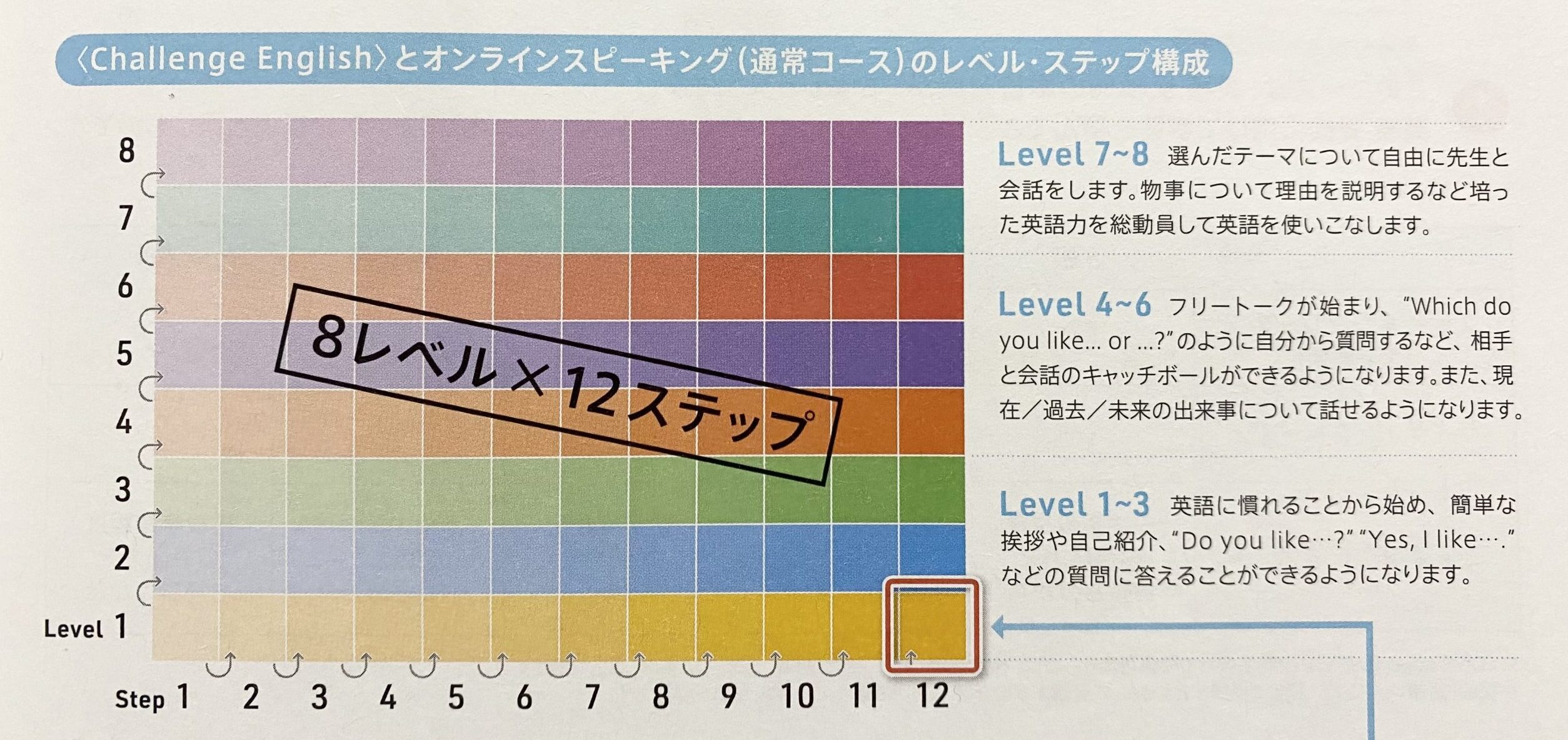

小1からは【チャレンジタッチ】小学講座を始めましたが、その一番の目当てが「チャレンジイングリッシュ」でした。Level 1~8 の構成で小1~中3レベルの内容を段階的に学習できるデジタル教材です(※準1級相当のLevel 12まで追加可能)。

↑このように、各レベルに12のステップがあり、さらに各ステップに20~35回のレッスンがあります。

1つ上のレベルに行くまでに、240~420回のレッスンをすることになるのですが、我が家の反省点として、娘にはレベルチェックの結果を無視してじっくりレベル1から取り組ませてしまったため、なかなかレベル1が終わらず(※進研ゼミに電話すれば、レベル変更は可能)、しかも完全に長女のペースに任せきりで、計画的にステップアップを図ることができませんでした。

Khan Academy Kids

小2になると、様々な英語アプリを始めました。そのうちの1つが完全無料のKhan Academy Kidsです。

日本人向けではなく、世界中の子供を対象としたオールイングリッシュのアプリで、2~8歳レベルの生きた英語が自然と身につきます。複数のアカウントを作れるので、3姉妹でそれぞれ違うレベルで一緒に取り組んでいました。

トド英語

Khan Academy Kidsと同じく有名な「トド英語」。こちらは有料ですが、無料トライアルを試してとても良いと感じたので、割引のタイミングで入会し、結果的に2年利用しました。

こちらは2人までアカウントが作れるので、姉妹3人で2つのレベルをシェアしながら取り組んでいました。A〜Zまで26のレベルがあり、最終到達レベルはアメリカ共通教科過程基準で小学2年生レベルです。

オンライン英会話

小2の1年間は、オンライン英会話も試した時期でした。何社かで体験レッスンを受けた後、子供専門のハッチリンクジュニアに入会し、週1回レッスンを続けていましたが、長女のシャイな性格もあってなかなかレベルが上がらず、いったん退会しました。

サービス自体はとても良かったので、英検の二次試験対策が必要になったら、オンライン英会話はぜひ再開したいと思っています。

Duolingo

こちらも有名な語学系アプリですが、親の私が以前からやっていた影響で、長女も小2の5月からDuolingoを始めました。連続学習記録があるおかげで毎日取り組む習慣がつき、小4の今も学校の宿題の後に1日5分ほど、必ず取り組んでいます。

▼Duolingoで200日達成したときの動画

英検を目指し始めてからの取り組み(小2~)

前述のとおり、長女が小2の頃に英検を意識した勉強を始めました。

まず「小6で英検3級合格(+準2級の準備)」を目標に設定し、そこから逆算したイメージがこちら。

目標:「小6で英検3級合格(+準2級の準備)」

⇧

小5で英検4級合格

⇧

小4で英検5級合格

⇧

小3で英検Jr.ゴールド&シルバー

⇧

小2で英検Jr.ブロンズ

焦りは禁物ということで、英検5級を目指す前に、まずは英検ジュニアからじっくり取り組むことにしました。

英検ジュニアの問題集

英検ジュニアには、ブロンズ、シルバー、ゴールドの3つのグレードがあります。

英検5級は中1レベルの英語と言われていますが、英検ジュニアは小学生レベルと言えます(※英検ジュニアのシルバーで80%正解できれば、ゴールドを飛ばして英検5級の合格も狙えるようです)。

そして英検と違ってオンライン受検なので、家でリラックスして受けることができ、英検デビュー前の練習に最適です。

書店で参考書を比べたところ、Jリサーチ出版の「スーパードリル」シリーズが個人的に気に入ったので、少しずつ問題を解かせました。

英検ジュニアはリスニングテストのみのおかげか、長女は小2でブロンズの合格ラインを達成(※英検ジュニアには合否判定はありません)。シルバーとゴールドは参考書をやり終えただけで受検はせず、小4の夏休み前に、英検ジュニアの勉強はひとまず完了としました。

Sight Word Readersの音読

いよいよ英検5級を目指すようになった小4からは、リーディングにも力を入れました。

リーディングは実力より低いレベルのものからステップアップしていくのがよいと思い、家にあった一番簡単な教材から音読を開始。

最初に使ったのが Sight Word Readersです。小4ではさすがにスラスラ読めましたが、いくつか知らない単語があったので、力試しにちょうど良かったです。

ORTの音読

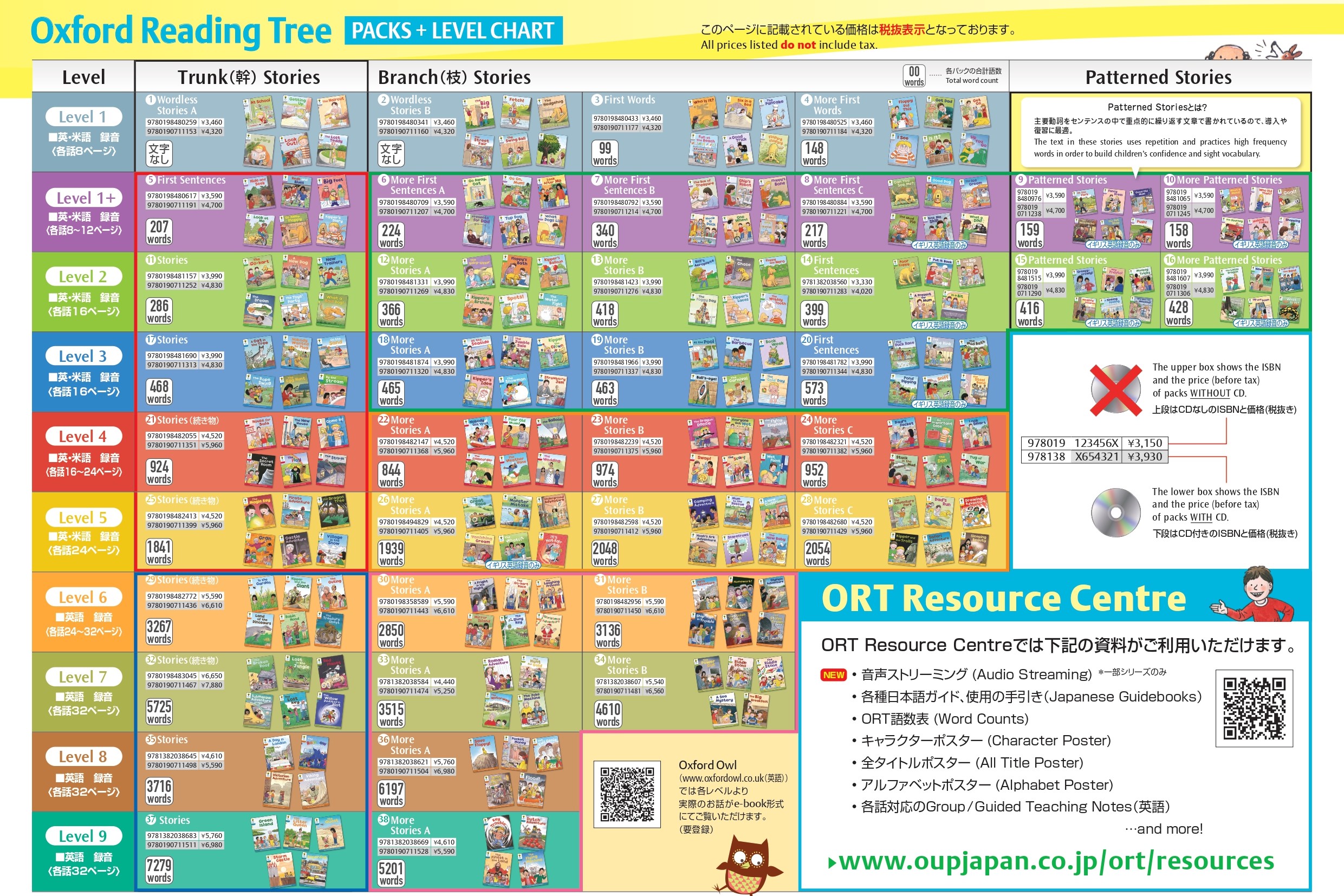

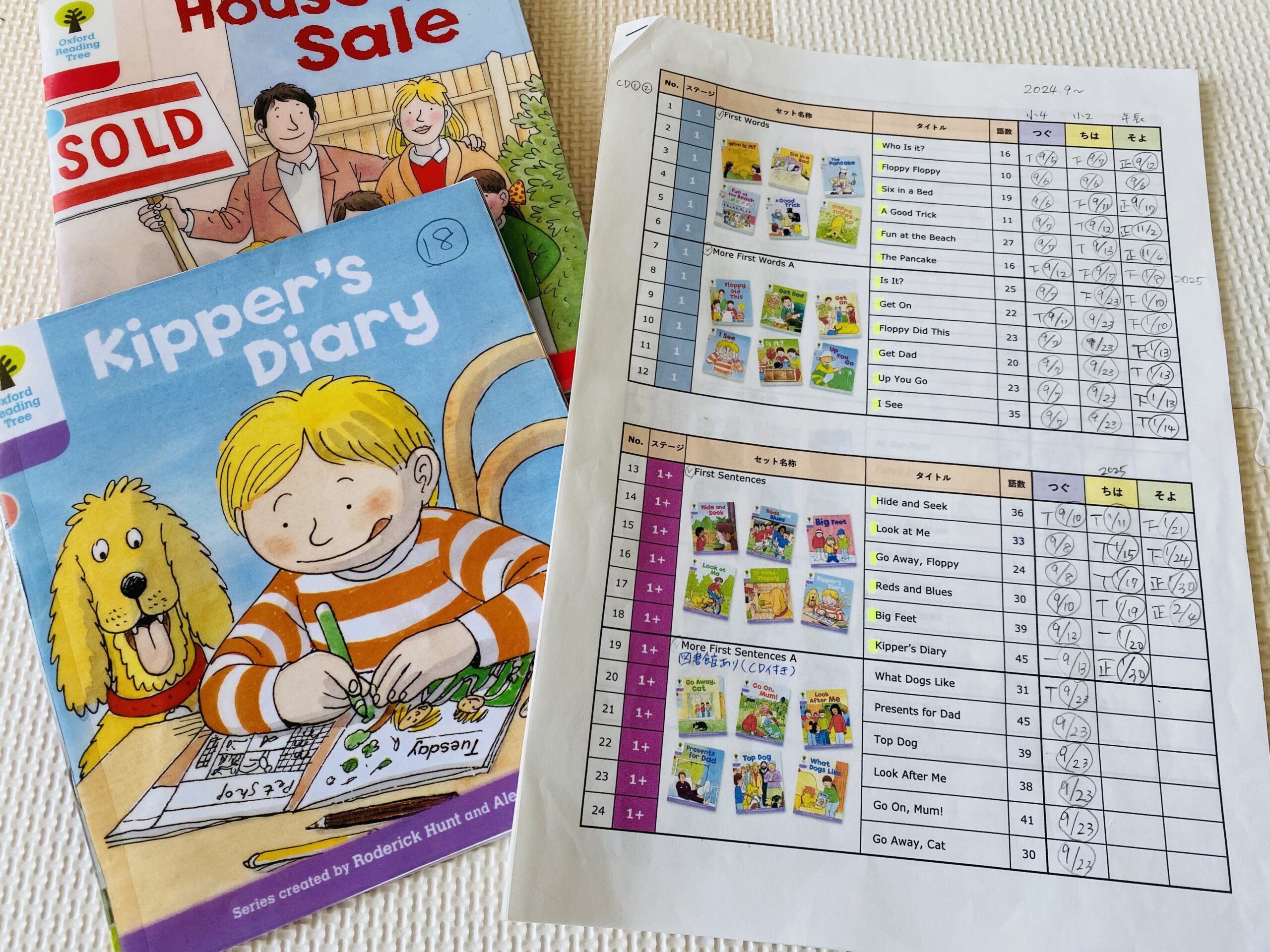

Sight Word Readers は小4の長女には簡単すぎたので、次はOxford Reading Tree(ORT)をLevel 1+から順番に読み始めました。イギリスの約80%以上の小学校で採用されている「国語」の教科書です。

▼Oxford Reading Tree レベルチャート (出典)Oxford University Press

(出典)Oxford University Press

ORTはこの定番シリーズだけでも約200冊と冊数が多いので、ステップアップしていく過程が分かるように表を手作りし、音読で合格したらチェックマークを記入していくシステムにしました。

ちょっとした工夫が子供のやる気アップにつながります。

なるべく毎日1冊でも読むようにしていますが、英検5級に合格した時の長女は、Level 4がほぼスラスラ読めるレベルでした。

▼長女のリーディング記録動画(小4)▼

Nintendo Switch『英検スマート対策』

ゲーム好きな娘たちなので、ゲーム機でも英検の勉強ができるようにと、長女が小4になる頃に、Nintendo Switchの『英検スマート対策』を購入しました。ダウンロード版なので、カードを入れ替える必要なく、他のゲームの前後にいつでも起動できます。

こちらのソフト、英検に強い旺文社の書籍28冊分(『英検過去全問題集』『英検でる順パス単』『英検集中ゼミ』『英検予想問題ドリル』の1級~5級全級)のコンテンツが収録されている優れもの。親も自分の勉強に使えて、これで4,378円は安いです!

英検5級の受検前は、『英検でる順パス単』をひととおりやったぐらいでしたが、今後、英検4級以上に向けては、こちらをどんどん活用していこうと思っています。

英検公式サイトの過去問

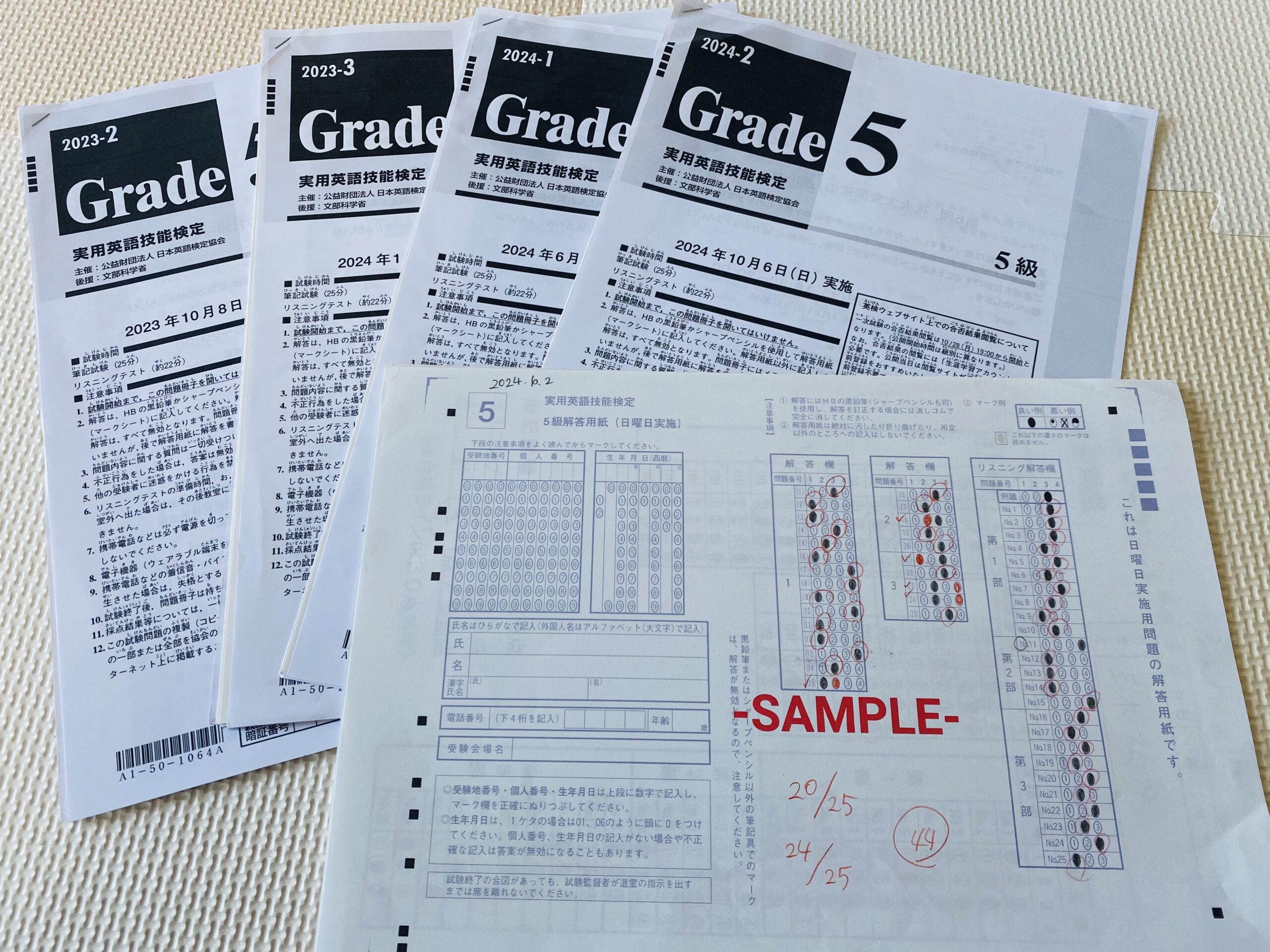

英検協会のホームページにある過去問は、間隔をあけて4回分、解きました。

マークシートも初めてだったので、英検 for Kids!のサイトから英検の解答用紙のサンプルをダウンロードし、事前に練習しておきました。

リスニング問題は英検ジュニアで慣れていましたが、リーディング問題はやはり練習不足だと毎回実感し、今後の対策が明確になりました。

当日:準会場で受けた感想

いよいよ試験当日。長女は本会場ではなく、家から近い準会場で受検しました。初めての英検なので、なるべく気楽に受けさせたかったからです。

選んだのは、家から自転車で10分の距離にあるECCジュニアの教室で、同じ級の受検生は10名ほどでした。

準会場での試験は私自身も初めてだったので、今回知ったメリット・デメリットをまとめておきます。

準会場で受けるメリット

検定料が安い

準会場は、本会場よりも会場費や人件費が抑えられるため、検定料が安くなります。5級の場合は、本会場は4,100円、準会場は2,500円でした。ただし、今回ECCジュニアでは外部生として事務手数料1,500円が別途かかったため、実際は本会場より100円安いだけ。交通費分が抑えられたくらいでした。

近所の試験会場を選べる

本会場の場合、試験会場は英検協会によって指定されますが、準会場の場合は好きな会場を公式サイトの一覧から自分で選ぶことができます。地域や日程によって実施団体は異なりますが、自宅から近い会場や、慣れた場所で受検が可能です。

当日の待ち時間が少ない

準会場は本会場よりも少人数で行われるため、集合から試験開始までの待ち時間が短いです。娘の場合(5級)は、午前10時に試験スタート(入室は5分前でOK)で、11時にはもう会場を出ていました。

準会場で受けるデメリット

手続きに手間がかかる

インターネットで申し込める本会場と違い、準会場の場合は、実施団体に申込用紙(ダウンロード可)を持参する必要があります。また成績表も自宅に郵送ではなく、実施団体に取りに行く必要があるので、検定当日以外に2度、実施団体へ出向くことになります。また合否結果は、実施団体(学校や塾の先生など)に知られてしまいます。

受検級が限られる

準会場で受けられるのは、5級~2級の一次試験のみです。3級以上の二次試験は本会場まで行く必要があります。

子供にとって準会場のデメリットはほぼ無いので、気楽に受けられる準会場はオススメです。

まとめ

こうして振り返ってみると、リスニングにつながる取り組みが多かった一方で、単語・熟語に関しては英検に向けた対策が足りていなかったことが改めて分かりました。この反省点を、次の4級合格へつなげたいと思います。

単語・熟語の準備不足はあったものの、小4で英検5級に合格できた理由を私なりにまとめました。

- 幼少期からの英語のかけ流しがベースにあった。

- 小2頃から様々なツールで英語に親しんでいった。

- 英検ジュニアの3つのグレードで段階的に基礎固めをした。

- 直前に英検の過去問で試験に慣れた。

英検を受けたことは長女にもとてもよい経験と自信になったようで、学校の友達とも英検の話題になり、英検3級に合格した子から刺激を受けて、「早く4級を受けたい!」と言い出すようになりました。

ちなみにその友達の英検勉強法は、「とにかくいっぱい読んで、いっぱい書く」だそうです。

思わぬ成長があり、英検を受けて本当に良かったです。

子供のやる気に合わせて、どんどん上の級を目指していきたいと思います。

同じような目標をお持ちのご家庭の参考になれば幸いです。