こんにちは、三姉妹を育てているelly(@ellyeblog)です。

うちの娘たちは「RISU」を始めて、計算が得意になりました。

「RISU(リス)」とは、算数に特化したタブレット型の通信教育サービスで、RISUきっず(年中~年長向け)とRISU算数(小学生向け)があります。長女は年長で、次女と三女は年少でRISUきっずを始めました。

今回は数あるタブレット教材の中から「RISU」を選んだ理由や、年少から小2まで続けた「RISU」の効果について詳しく紹介します。

\\ RISUきっず&RISU算数 //

RISUきっずを始めた理由

ゲーム感覚でできるタブレット教材

もともと娘たちは無料の知育アプリが好きで、ひらがなや地理など、アプリのおかげで身についたことがたくさんありました。

なので、ゲーム感覚で勉強できる「タブレット教材」に、我が家は前向きな姿勢でした。

子どもにはまず紙ベースのワークをやらせたい

という家庭も多いでしょうが、紙の教材とタブレット教材を組み合わせることで、学習効果を高めることができると考えました。

RISUきっずを選んだ理由

タブレット教材で有名な、「スマイルゼミ![]() 」「進研ゼミ

」「進研ゼミ」「Z会

![]() 」「ワンダーボックス

」「ワンダーボックス![]() 」などと比較検討した結果、RISUを選ぶ決め手になったのが以下の7つのポイントです。

」などと比較検討した結果、RISUを選ぶ決め手になったのが以下の7つのポイントです。

RISUを選んだ理由

- 年少向けの講座がある。

- 「無学年制」でどんどん先取りが可能。

- 月謝もタブレット代も安い。

- 算数はもちろん、国語にも強くなる。

- 下の子に無料で使い回せる。

- 有名大学の講師による動画でのフォローがある。

- 「学びのバトン」という活動がある。

①年少向けの講座がある

→RISUきっずの対象年齢は「年中後半~年長」となっていますが、制限はないので何歳からでもスタートすることができ、兄弟姉妹で同時に取り組めます。

②「無学年制」でどんどん先取りが可能

→公文に近いシステムで、子どもの頑張り次第ではどんどん先取り学習ができます。

③月謝もタブレット代も安い

→「RISUきっず」の場合は月あたり基本料2,948円(税別)のみで、タブレット代などの追加費用は一切かかりません。RISUきっずを修了したら、そのまま同じタブレットでRISU算数を受講できます。

④算数はもちろん、国語にも強くなる

→夫も私も、教科の中で「算数」はとても大事だと考えていて、小学校でつまずかないよう、未就学児のうちに慣れさせたいという思いがありました。また「RISUきっず」では問題の文章を読み上げてくれるため、自然と国語力もつくそうです。

⑤下の子に無料で使い回せる

→ 解約してもそのままタブレットが使え、それまでに解いた問題や配信された動画は復習として使えるので、妹たちにも長く使い回すことができます。

⑥有名大学の講師による動画でのフォローがある

→間違えやすい問題は、チューターの先生がピンポイントで解説動画を送ってくれます。「先生の説明を聞いて理解する」訓練になるし、親が子どもに教えるときのヒントにもなります。

⑦「学びのバトン」という活動がある

→使用しなくなったタブレットは、経済的、身体的、地理的に教育が受けられない子たちに寄付することができるため、最終的に処分する際に少し社会貢献ができます。

こうした経緯で、実際にRISUに申し込みました。

RISUきっず申込み~到着

申込みから到着まで

RISUのサイトから申し込むと、すぐに「受付完了」メールが届き、発送やマイページに関するお知らせが届きました。(*通常は翌日発送のようですが、当時は新型コロナの影響で申し込みが殺到したなどの事情で3週間ほどかかりました。)

そして後日、「発送完了」メールと利用方法の案内が届き、翌日にヤマト運輸の宅急便で届きました。

※実際はプチプチに入っています。

なお契約開始日は、実際にタブレットが届いた日の2日後からになっていました。契約期間は「契約開始日から1年間(その後、連絡しなければ自動更新)」なので、契約開始日よりも前に届けてくれるのは良心的です。

・タブレット本体(カバー付き)

・タッチペン(2本)

・ACアダプター

・USBケーブル(2本)

・取扱説明書、チラシ数枚

いざ起動

起動してWi-Fiにつなぐと、RISU側であらかじめ設定してくれてあった長女の名前が表示されたので、長女は大興奮。私は事前に他の方のブログを読んで知っていたので、この画面を長女が見逃さないように、ちゃんと長女と一緒に起動させました。

タブレットが届いたその日は張り切ってステージ1(25問)を一気にクリアしましたが、その後は徐々に問題が難しくなったこともあって、のんびりペースになりました。

「RISUきっず」を始めて2週間くらいで、「足し算が早くなってる!」と驚きの効果を感じたのを覚えています。

RISUきっずの内容とレベル

RISUきっず全12ステージの内容

RISUきっずは「年中後半〜年長向け」で、算数の基礎固めをするものと公式サイトに書かれています。

RISUきっずを始めたときの長女(年長)の算数レベルは、「数は100以上まで数えられる、読める」けど、「足し算は苦手」。

娘が算数が得意ではなかったことも、我が家がRISUきっずを始めた理由の1つです。

RISUきっずはステージ1~12まであり、各ステージは25問。総問題数は300問です。

<1>1~15までの数え方と並び

<2>30までの数え方の並び

<3>50までの数え方と並び

<4>+1~3までの足し算

<5>+5までの足し算/2桁+2までの足し算

<6>-1~3までの引き算

<7>-4までの引き算/2桁-2までの引き算

<8>2種類が混在するイラストの大小比較

<9>大きさ・長さなど様々な比較

<10>アナログ・デジタル時計の読み方

<11>同じ種類のイラストの仲間わけ・判別

<12>Kids1~11までの総復習

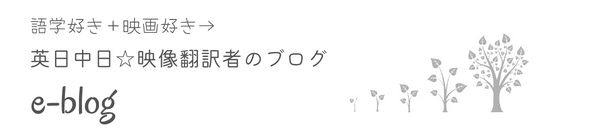

▼ステージ1の一番最初の問題がこちら。

ステージ1は、次女(当時3歳)でもできるレベルでしたが、ステージ2から長女は早くも苦戦。内容的には数を数えるだけなので簡単なのですが、単調な問題が続くので、集中力との闘いでした。

「早くも飽きてきたかな?」と心配な場面もありましたが、そんな親の不安もチューターの先生は予想済み。サポートメールには、

数える物の数が大きくなってきて、問題に取り組むのが億劫になってきたかと存じますが、この調子で続けていただくことでもっと算数が得意になれます!

とあって、なるほどな~と思いました。

確かに、「大きな数を数えることに慣れておく」ことが、今の段階での一番の基礎固めなのだと思います。

このようなチューターからのフォロー動画はわりと頻繁に配信され、ステージ1だけでも10件の動画が届きました。

▼こんな風に、すごろく風にステージを進んでいけるのも楽しいです。

長女は2週間で6ステージ(きっずコースの半分)をクリアしました。「先取り学習」にはそれほど欲がなかった私ですが、順調に先取りができていて、早く小学生コースの「RISU算数」に進んでみたいという欲がわいてきました。

RISUきっずのメリット&デメリット

実際にRISUに取り組んでみて感じたメリットとデメリットをまとめます。

RISUきっずの良いところ

・がんばりポイントを集めて景品がもらえる。

・チューターのフォロー動画が分かりやすい。

スモールステップで自然に力がつく

同じ問題の繰り返しのようで、少しずつレベルが難しくなっていくので、子どもも知らず知らずのうちに力がついていきます。基本的に1つの問題を正解しないと次の問題には進めないのですが、飽きないように、少しアプローチの違う問題がうまく織り交ぜられていると思います。

がんばりポイントを集めて景品がもらえる

問題に正解するごとに「がんばりポイント」が10ポイントもらえ、画面上でポイントがどんどん増えていくのが分かるので、子どものモチベーションアップになります。ある程度たまったポイントは景品と交換できます。

チューターのフォロー動画が分かりやすい

若いお兄さんお姉さんのチューターの解説が分かりやすくてとても良いです。子どもが動画に興味を持たなくても、親が見て教え方の参考にすることができます。

RISUきっずのイマイチなところ

・たまにタッチペンがイライラする。

・ボタンに漢字が使われている。

・その日にどこから始めたのかが分からない。

たまに残念なチューターがいる

チューターは相当な人数がいるようで、毎回いろんな先生の動画が送られてきます。親目線では、「この動画はもう少し改善して欲しい」と思ってしまうものもあります。

例えば大きい数を数える練習で、絵を指さしながらいちいち「1コ、2コ…、30コ、31コ、32コ」と「コ」をつける必要ある?とツッコミたくなりました(子どもが数に集中できないので)。でも数ある動画の中で、そんなのはほんの一部。ほとんどの動画はとても分かりやすくできています。

たまにタッチペンがイライラする

タッチペンの書き心地は、「スマイルゼミより劣る」という口コミをよく見かけ、高性能のタッチペンに慣れている人にはRISUのペンは使いにくいようです。タッチペン自体が初めてだった娘たちには問題のないレベルですが、手の他の部分が画面に触れていたりすると、余分な線がピーッと引かれてしまうのがたまにストレスです。

またモノを数えるときに線を引きながら数えると良いとチューターにアドバイスされるのですが、タッチペンでは線がスムーズに書けないことがあり、数え間違えにつながります。紙とペンならそんなことはないので、これはタブレットの方が学習効率が悪いです。

ボタンに漢字が使われている

慣れてしまえば問題ないのですが、「答え合わせ」「最初に戻る」など、ボタンに漢字が使われているので、漢字の読めない長女は最初は戸惑っていました。でも同じ動作の繰り返しなので、すぐに操作を覚えて一人でサクサク進めることができました。

その日にどこから始めたのかが分からない

タブレット学習の良いところは、親がつきっきりでなくても、子ども一人で答え合わせまでできてしまうところ。子どもの進み具合や、1日の取り組み時間はスマホからでも確認できるようになっていますが、前日までに解いた問題と、その日に解いた問題の区別がつかないのが少し不便でした。

当日の分だけ色で区別されていたり、解答日が分かるようになっていると、一目で分かって良いのになと思います。

2ヵ月半でRISUきっず修了→RISU算数スタート

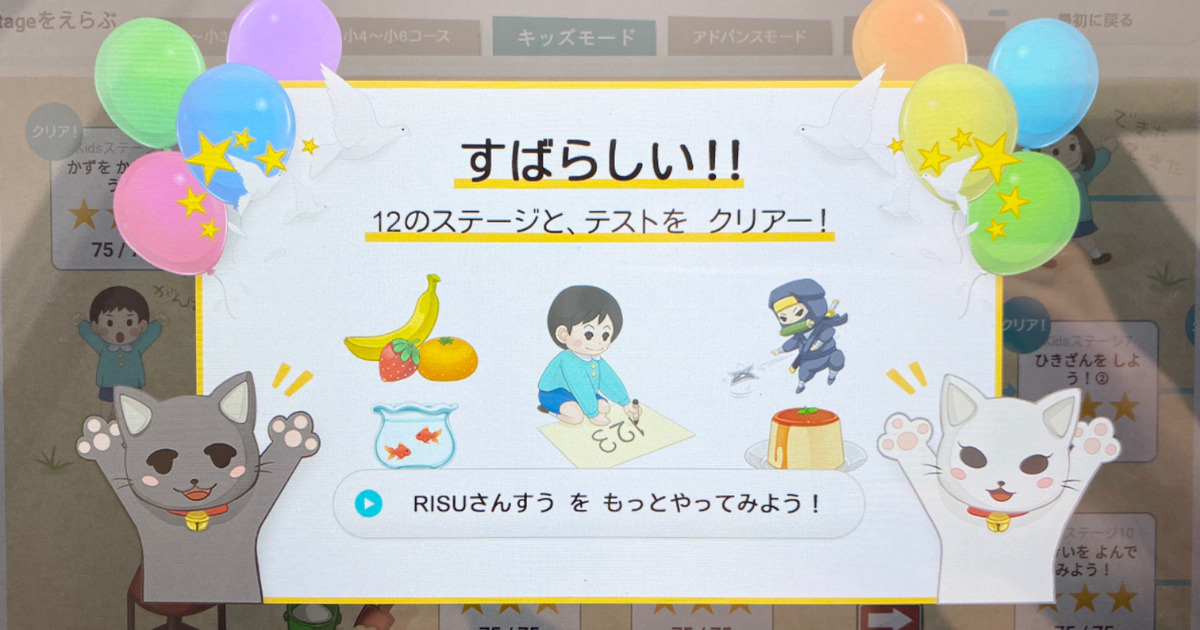

5歳でRISUきっずを始めた長女は、2ヵ月半で全12ステージをクリアしました。

本人のやりたいときに、やりたいペースでのんびり進めてきたので、我が家はわりと時間がかかった方だと思います。それでも、総問題数300問をコツコツ続けたおかげで、足し算のスピードは確実にアップし、もともとやったことのなかった引き算にもだいぶ慣れたようです。

RISU算数への移行

RISUきっずが終わると、RISU算数の「小1~小3コース」が始まります。

「RISUきっず」から「RISU算数」に移行するのに特別な手続きは不要で、RISUきっずの最終問題をクリアすると、自動的に画面上の「小1~小3コース」のボタンが有効になり、ファイルのアップロードが始まりました。

最初の数問は、まだRISUきっずのおさらいといった感じで5歳でも簡単なレベル。なおRISUきっずにあった「問題の読み上げ機能」はRISU算数にはなく、自分で問題文を読んでいきます。

RISU算数に進んだあとも、RISUきっずの問題はいつでも復習が可能なのもうれしいです。

RISU算数の全94ステージの内容

RISU算数は全部で94ステージあります。

(出典)RISU公式サイト

ステージ10で、もう掛け算が始まるので、どれだけ先取りできるか楽しみになります。

RISU算数の料金体系

RISU算数の注意点の1つが、RISUきっずと料金体系が変わること。RISUきっずのときは「基本料のみ」で利用料は一切かからないので安心ですが、RISU算数になると「基本料+利用料」がかかるとされています。

その分かりづらさが問題になったりしたようですが、分かりにくいだけで、調べてみると納得の料金体系であることが分かります。

利用料は、1ヵ月に何ステージもクリアした場合に発生するので、我が家はステージを分散させて解くことで、利用料を0円に抑えていました。

まとめ:RISUはオススメ

長女・次女・三女とRISUをフル活用し、うちの娘たちは全員、算数に対する苦手意識がなくなり、計算が得意になりました。

解答が選択式なので、親が横でタブレットを起動して「これ解いて~」と声をかければ、ゲームをしながらでもポチポチと解いてくれる。最高のツールです!

また次女と三女は、長女が過去にやった「解答済み」の問題を解かせていたので、やった箇所が分かるようにシールブックを作って工夫したら、喜んで取り組んでくれました。

ゲーム感覚で算数力アップ。RISUをやって、我が家は本当に良かったと思っています。

RISUのブログもオススメです。親がヤル気出ます。

家庭学習でRISUを検討されている方の参考になれば幸いです。

\\RISUを1,980円(税込)で試せます//

RISUきっず・RISU算数の1週間お試しキャンペーンはコチラから